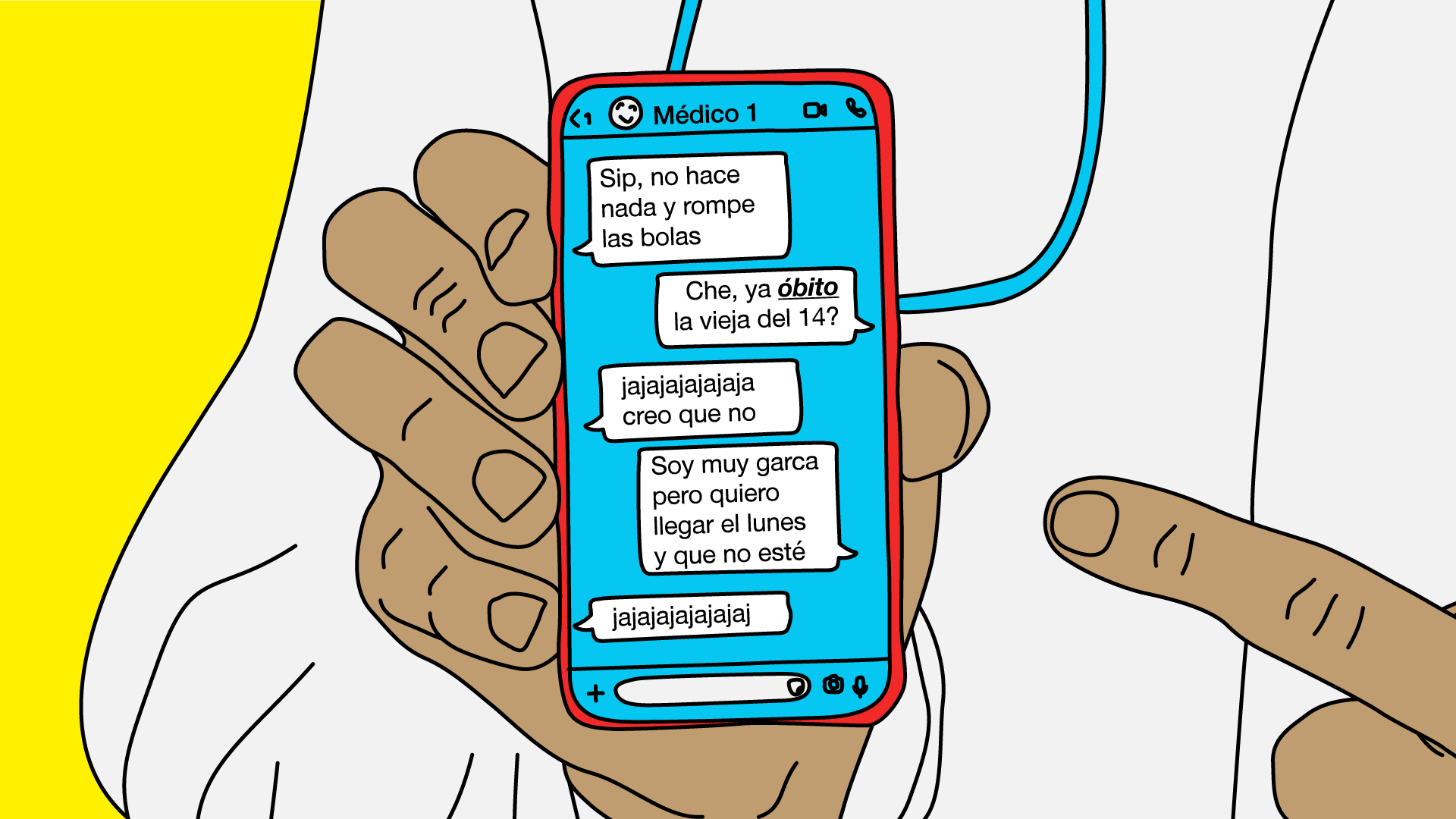

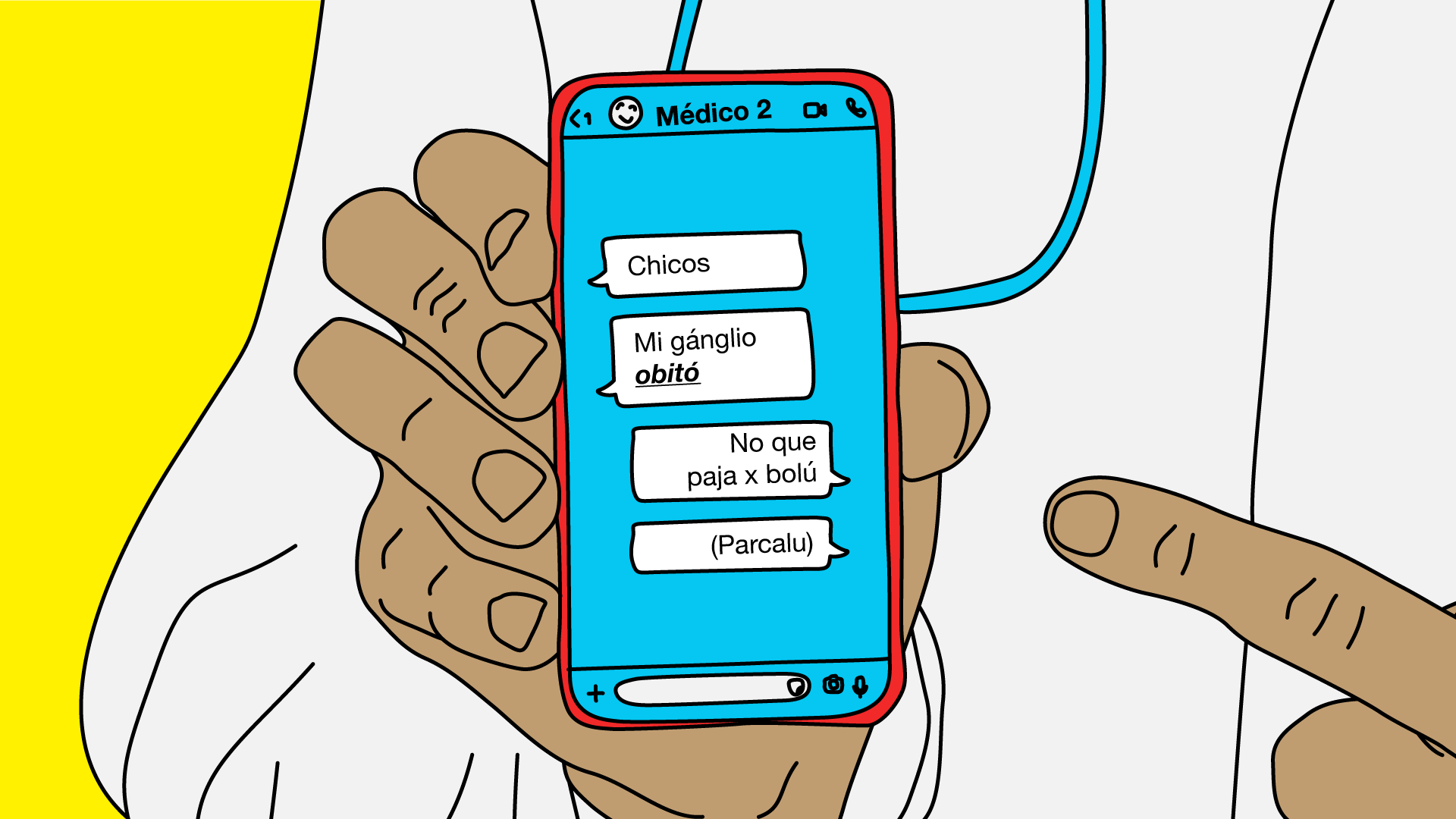

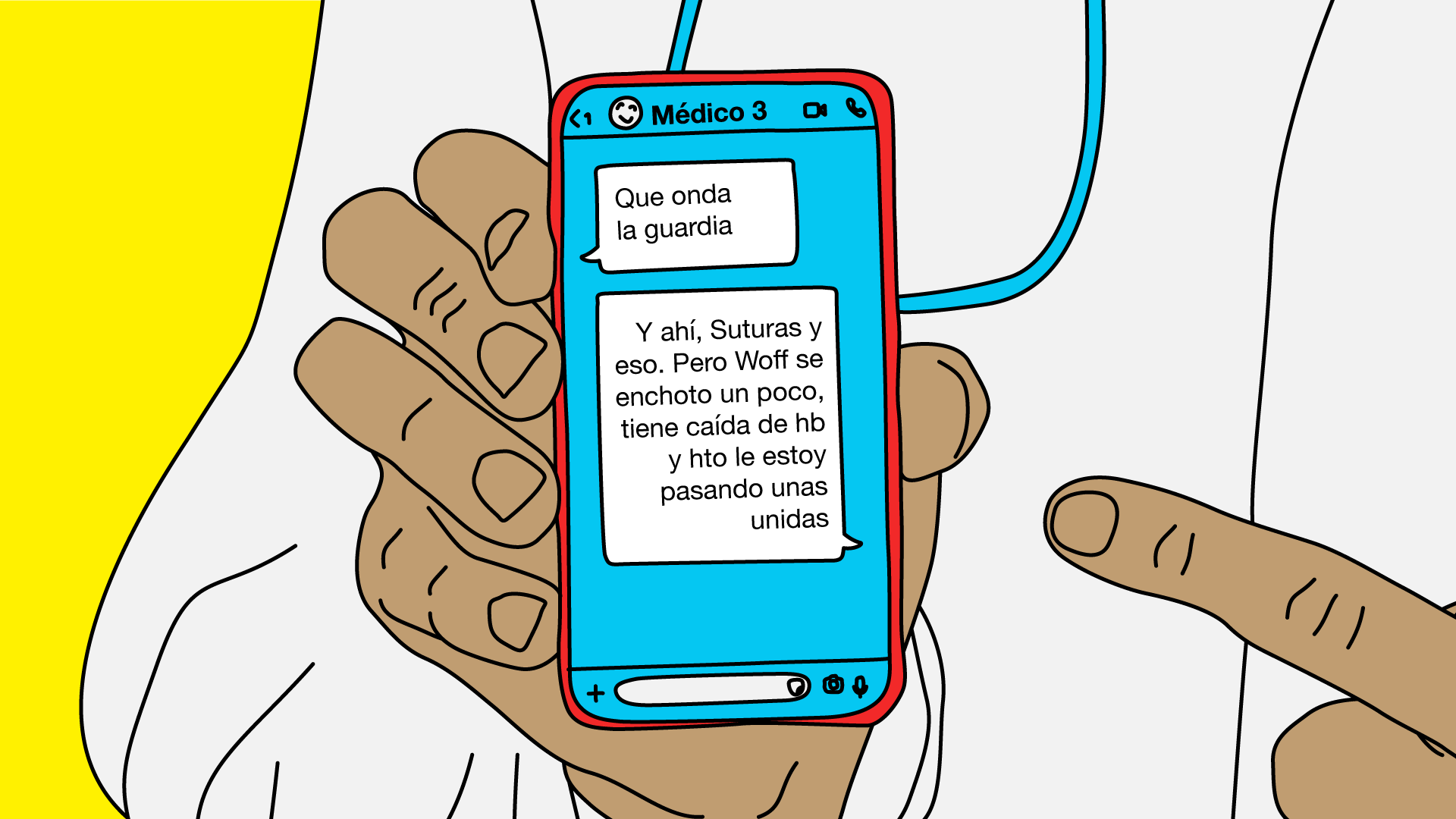

Un paciente se enchota cuando sucede algo que no estaba planeado, alguien frontaliza cuando reacciona de una forma irracional a alguna situación. Las personas se clavan de punta cuando el diagnóstico es inesperadamente malo, y están en decúbito playero cuando ocupan una cama como si estuvieran en la playa. Ningún paciente que requiera tacto rectal estará exento de chistes sobre su bolo fecal y seguramente será objeto de burlas por lo bajo el que haya intentado suicidarse y no lo haya logrado. Y si alguien muere, se dirá que obitó. Morir es demasiado humano.

Los médicos recurren a términos irónicos y metáforas políticamente incorrectas para esquivar la seriedad que implica su trabajo cotidiano. Sobre todo, les es útil hacerlo cuando fracasan en un procedimiento o un paciente muere inesperadamente. Es una jerga que se escucha en los pasillos de los hospitales y aparece una y otra vez en los grupos de Whatsapp de los profesionales de la salud.

Hay un loophole en el trámite de la muerte que hace que a veces sea más sencillo decir cualquier cosa que llamar a las tragedias por su nombre, y ese loophole tiene una explicación histórica: ya no se muere en la casa con la familia y los amigos, como se estilaba antes del boom de la bacteriología y la medicina moderna. En la época de la “muerte domesticada” —hace no mucho más de 150 años—, la mayoría de las personas nacía en sus casas, y una persona adolescente llegaba a su madurez con un par de agonías vistas en el espacio doméstico: abuelos, tíos, vecinos, como mínimo. La gente se preparaba para recibir la muerte en un acto colectivo: dejar de vivir parecía algo natural y como algo natural se atravesaba. Ni hablar de épocas de epidemias, cuando la muerte circulaba en las calles. Pero hoy, en el interminable auge tecnológico del siglo XXI, pocos hemos atendido estas escenas. La muerte ya no vive con nosotros, ya no somos público de su llegada.

“[En los hospitales] la muerte queda sepultada por los pitidos de los monitores, los cables, los filtros médicos, el hicimos todo lo que pudimos... toda una sucesión de anestesias que no van haciendo más tolerable el duelo, sino que lo despersonalizan, lo ensordecen, y nos dejan frente al mismo fenómeno: la muerte es la muerte, pero te la dejan inasible, no la podés tocar ni olfatear ni paladear; aunque sea angustioso o desagradable”, dice Homero Barreta.

Barreta es médico residente de emergentología en un sanatorio privado del centro de Buenos Aires. En emergento atienden a pacientes que llegan con cuadros graves: paros, hemorragias, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, arritmias, asmas severos. Varias veces al día interviene a pacientes y les coloca vías por las venas para detener procesos peligrosos para su salud.

Además de ser médico, Homero militó acompañando la lucha por el aborto en Argentina. A este varón heterosexual y de clase media el feminismo le enseñó que con algunas cosas “no se jode”, pero la residencia le devolvió la incorrección política. No le quedó opción.

“Hay un montón de corrección política que sostenía ideológicamente y lograba en la práctica que en la muerte y la emergencia me permití. Hay algo que no sabés cómo tramitar y en la emergencia lo convertimos en risa. El tipo muriéndose, ahogándose, un lugar donde la vida y la muerte no dependen de un diagnóstico ni de una charla, sino que es una decisión de segundos: ahí la cosa se pone más cruda. Me reí de muertes, hice chistes con cadáveres. La risa prevalece al llanto. Hacemos chistes permanentemente. Los más feos y más incómodos y que más duelen”.

Es que muchas veces no hay palabras. Es más: la cultura bonaerense apenas tiene imágenes. En varios lugares de América Latina hay ritos y costumbres donde la muerte aparece y es aprehendida: el Día de los Muertos en México, ceremonias post-mortem en Ecuador, los homenajes en los carnavales andinos, la portación de amuletos en las culturas centroamericanas. En Buenos Aires, en cambio, apenas hay algunos santos populares —Gauchito Gil, San la Muerte, Difunta Correa, Gilda, Evita—, los cementerios están aislados, la muerte tiene rituales cada vez más alienados y el imaginario social tiene pocas representaciones que nos recuerden la mortalidad. Con una población que crece cada día, también queda eliminada la inmovilidad. Es una ciudad sin siesta, sin descanso, sin concepción de detenimiento. Sobre todo en Buenos Aires, la muerte no tiene imágenes ni palabras. El vacío discursivo que implica se lo atribuyó Freud a la falta de representación que tenemos de ella: no podemos tener una idea previa de qué o cómo es, pero sí podemos tener intentos de procesar esa falta de representación. La risa es uno.

Ana Larriel, psicoanalista paraguaya y residente en Buenos Aires, opina que las formas de la ciudad afectan la práctica médica de los hospitales locales. “La risa pareciera ser una de las respuestas frente a esa angustia aunque desde afuera se vea como una reacción descolocada. Porque ‘no se habla de’, y mucho menos con profesionales: entonces el lenguaje que nos permite hacer un intento de tramitación de un montón de vivencias con la palabra queda un tanto clausurado con el tema de la muerte. Pero la risa pareciera ser una vía que hace posible que algo de esa clausura se movilice y se pueda hablar de eso que no se podía hablar antes. Habilita que algo se diga”, explica.

Enchotamiento

Lucía Martínez y Gala Mendoza trabajan en uno de los hospitales más importantes del país. Tienen jornadas que, con frecuencia, superan las cuarenta horas: son tantos los residentes que desisten de trabajar ahí que entre pocos se reparten tareas para muchos. En su hospital hay muy poco tiempo para dormir, comer, fumar un cigarrillo o tener cualquier tipo de sentimiento.

Por ahí pasaron la Bobis, paciente de Gala que ‘no entendía nada’; el Talidomida, un joven con malformaciones y que recibió ese apodo por una droga que causó muchos problemas congénitos en embarazos en los cincuenta; Sachet de leche, una señora con doble desarticulación de cadera. Las veces que no se les ocurren apodos ingeniosos llaman a sus pacientes el Colon, la Vesícula o el DPC. Incluso, simplemente, según el número de la cama en la que están.

Pero en “el hospi” también hay apodos internos: a Lucía le dicen Parcalu porque, de acuerdo a sus compañeros, cada paciente al que se acerca se termina muriendo. Es residente de tercer año y con frecuencia sus compañeros le piden que vaya a pegarle una visita a algún paciente que les cae mal.

“Es increíble”, dice Gala. “Paciente que toca, paciente que muere. Es la Parcalu”.

El día en el que Gala entró al hospital se dio cuenta de que algunas compañeras, como Parcalu, lloraban a escondidas en las pausas de pocos minutos que se tomaban entre cosa y cosa. Por eso después de tanto tiempo se enorgullece de estar inmaculada: al día de la fecha, ni una gota en público. Pero recuerda que su primera muerte la incomodó. La paciente llegó luego de haberse tirado de un décimo piso, recuerda que “sus pulmones y costillas apenas se veían”. Fue entonces cuando, después de que le colocaran una traqueotomía de emergencia, presenció su primer paro cardíaco seguido de muerte.

“De la teoría a la práctica hay un abismo”, comenta.

Gala recuerda que ante su primera paciente muerta se bloqueó. No quedó mal, ni congelada; había que seguir trabajando. Se quedó bloqueada. Fue entonces cuando la Rusa, su Jefa de Residencia, la sacudió y le dio una consigna que hoy sigue como mantra:

“Gala, los pacientes se enchotan. Se enchotan y después se mueren. Y vos seguís”.

Cualquier boludo muere, yo también

Cuando no queda mucho por hacer, los pacientes entran en cuidados paliativos o terminales, y muchos médicos coinciden en que este es el estadío en el cual se pasa a reírse junto al paciente. Las veces que eso es posible.

El Hospice San Cristóbal es uno de los muchos en Argentina que se encarga de cuidados en la fase terminal. Con nueve camas para los ‘huéspedes’, funciona como un hogar donde trabajan enfermeras y hacen voluntariado casi 200 personas que se reparten para cubrir todos los turnos en la semana. Conversan, limpian, cocinan, ordenan y hacen compañía a los huéspedes que allí residen.

Catalina García decidió voluntariar en el San Cristóbal en su primer año como estudiante de Medicina. Su madre creyó que esto arruinaría su profesión por ser la muerte “la peor parte de ser médica”. Pero Catalina insistió y fue voluntaria por tres años. Allí conoció a Dani. Él tenía 27 años y una enfermedad neurodegenerativa en su último estadío.

Dani y Catalina se hicieron amigos rápidamente por tener la misma edad. La primera tarde que conversaron Catalina le hizo una promesa: la semana siguiente le llevaría una picadita, habitual bacanal de los jóvenes porteños al terminar la semana: un quesito, un salamín, una cerveza. Esa tarde —con el silencio cómplice de las enfermeras— ayudó a Dani a tomar con sorbete un vaso de cerveza. Al terminarlo, Dani insistió con un poco más.

“Se emborrachó de una forma fatal. Esa noche fue a verlo su médica, justo, de casualidad. Dani estaba tan borracho que se hizo el dormido: se había puesto un tremendo pedo con un salamín y una cerveza”, cuenta Catalina. “A pesar de que no podía tomar alcohol, el haberlo hecho y haber logrado reír tanto en ese contexto fue un tratamiento mucho más eficiente que la restricción a la que siempre estaba sometido”.

La risa en los casos terminales es siempre compartida con los pacientes: cuando alguien va a morir, si se habilita el lugar, el humor puede ser una forma de construir un vínculo. Catalina entendió que ahí tenía una forma de vincular con los ‘huéspedes’.

Su segundo paciente más cercano fue ‘Walter y su órgano’, el organista favorito del presidente Perón durante sus años jóvenes, quien fue a terminar su vida en el hospice.

“Walter tocaba el órgano en la televisión, era un show. Me vio chica y quería enseñarme todos sus aprendizajes de la vida, me hablaba de política, de amor. Nos llevábamos bien porque a mí me gusta el humor ácido. Pasábamos las tardes haciendo chistes. Durante esa época escribió un libro llamado Cualquier boludo escribe, yo también”, narra Catalina.

Mientras a los médicos el humor los ayuda a llevar su vida, en el caso de Walter su humor lo sobrevivió a él.

***

“La risa, lo sabemos, es incompatible con la emoción”, escribió Henri Bergson en La risa. Aparece para no estrellar las camillas contra las paredes, para no tirar de los cables, sacudir familiares, arrancarse los delantales, revolear bisturíes, explotar frascos, incendiar medicación y destruir por dentro y fuera los lugares que están construidos para detener la muerte. Aparece para contener la furia, la ira y la angustia; pero también el cansancio y la frustración. Aunque sea políticamente incorrecto, las pacientes seguirán siendo la Bobis y Sachet de Leche o tendrán nombres de drogas antiguas y apodos según su aspecto. Así la coexistencia de la comedia y la tragedia seguirán garantizando que, a pesar de todo, los médicos despierten cada mañana con ganas de intentar salvar alguna que otra vida.

A menos que se le clave de punta el enchotado, claro.

Lucía Cholakian Herrera https://ift.tt/2YZAvDd

No hay comentarios:

Publicar un comentario