Artículo publicado originalmente por VICE Alemania.

Albrecht Becker vivió para contarlo. En 1935, los nazis encarcelaron a este fotógrafo por ser gay, un delito que podía castigarse con la muerte en la Alemania de Hitler. Aún así, más de 60 años después, en 1996, aceptó grabar el corto documental de Rosa von Praunheim, Liebe und Leid (Amor y sufrimiento), en el que aparece sonriente para contar cómo era ser gay en la época nazi.

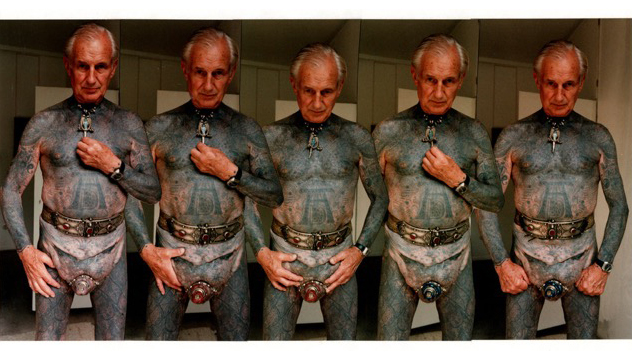

Becker, que por aquel entonces era un hombre de 90 años de lo más elegante, llevaba una camisa azul claro con una corbata de moño algo suelta. Por el cuello se podía entrever un tatuaje oscuro, marca de la segunda mitad de su historia. Tras su paso por un búnker del frente oriental, se convirtió en un artista radical que se hacía tatuajes a sí mismo y que descubrió el placer que puede acompañar al dolor.

Algunos de los autorretratos de Becker parecen imágenes retocadas de un subgénero de internet que intenta imaginarse cómo estará la gente que tiene todo el cuerpo tatuado cuando sea mayor. Becker se sentía orgulloso de su sexualidad, de su cuerpo y de sus experimentos, incluso de los que fracasaron. Sí, también del que le dejó el pene desfigurado para siempre. Esta es una de las muchas razones por las que el mundo del arte ha rescatado sus obras. Del 7 al 10 de marzo, las fotografías de Becker estarán expuestas en la Independent Art Fair de Nueva York.

Para cuando falleció, en 2002, Becker ya había concedido muchas entrevistas, había escrito una autobiografía y había dejado testimonios que nos hablan un poco de su vida y de la motivación detrás de sus obras.

En Liebe und Leid, Becker explica que ser gay no suponía ningún problema cuando empezó el dominio nazi en Alemania. El artículo 175 prohibía en sexo entre hombres, pero nadie le hacía caso en Würzburg, la ciudad donde vivió Becker en los años 30. Él y su amante, un profesor 20 años mayor que él, se acostaban y no se esforzaban mucho por ocultarlo. Afirma que a los nazis no les interesaba y que, políticamente hablando, a él tampoco le interesaban ellos.

Sin embargo, la situación dio un giro en julio de 1934, tras la Noche de los cuchillos largos y el asesinato de Ernst Röhm, comandante de las SA. Tras acabar con Röhm, el poder de Hitler se vio consolidado y empezó la persecución contra los que no encajaban en la visión del nacionalsocialismo. Poco después de Navidad de ese mismo año, la Gestapo llamó a testificar a Becker y a su amante. “Fuimos sin saber muy bien a qué y no pudimos volver a casa hasta tres años después”, explica Becker en la película.

“Yo soy gay y todo el mundo lo sabe”, le dijo al interrogador de la Gestapo. Incluso por aquel entonces, poco antes de cumplir los 30, ya tenía claro quién era. Pero esa confianza traía consigo algo de ingenuidad. “Por desgracia, di los nombres de los amigos con los que me había acostado”. No pensó en las consecuencias en aquel momento.

Becker tuvo suerte y le condenaron a tres años de cárcel en Núremberg, probablemente porque no negó su “culpabilidad” y porque, durante el proceso, denunció a otras personas. “Si llevaban a un gay al campo de concentración de Dachau, te garantizo que no lo volvías a ver”, le dijo Becker a la USC Shoa Foundation cuando le preguntaron por la persecución nazi a los homosexuales.

Cuando salió de prisión, Becker volvió a su antiguo estilo de vida. Como decorador, llevó algo de color a los escaparates de la Alemania nazi y se compró una cámara Leica para fotografiar a sus amigos. Pero en 1940 lo llamaron a filas y lo destinaron a Rusia, a las afueras de Stalingrado. Becker bromeaba en su autobiografía con que, al menos, con suerte estaría rodeado de hombres jóvenes cuando llegara al frente.

Se quedó en Rusia hasta el verano de 1944, pero afirma que nunca llegó a luchar en el frente. Tampoco encontró ningún amante en el ejército. Sin embargo, sí que exploró su lado masoquista mientras estaba allí.

Becker contó que, durante la guerra, se dio cuenta enseguida de que no podía revelar abiertamente su orientación sexual, por miedo a que lo asesinaran o a que lo mandaran a un campo de concentración. Dicho de otra forma, no se acostó con nadie en cuatro años, lo que le convirtió en una especie de explorador sexual. Se tatuó a sí mismo en un búnker por primera vez: llamas en el pene. Utilizó tres agujas de coser, hilo de lana, un lapicero y tinta negra.

Puso una cortina en la litera para tener algo de privacidad y se dio cuenta de lo mucho que le excitaba tatuarse. “Me tumbé y me tatué. Después, me corrí. Los demás estaban jugando a las cartas. Me pareció extrañamente divertido”, explicó Becker. A partir de ahí, se obsesionó con los tatuajes.

La vida de Becker en el frente se acabó cuando un trozo de metralla le atravesó el brazo y su división se retiró durante un ataque aéreo. En el hospital militar conoció a Herbert Kirchhoff, director artístico. La siguiente década fueron pareja y vivieron y trabajaron codo con codo.

Becker diseñó muchos escenarios cinematográficos con Kirchhoff y ganaron un premio del cine alemán en dos ocasiones. Esta es la parte conocida y documentada de su vida. La otra parte la vivió en estudios de tatuajes y en el ambiente artístico queer de Hamburgo. Becker se mudó a esa ciudad en la década de los 50 y se zambulló en el mundo del sadomasoquismo.

El lienzo de Becker, su propio cuerpo, cada vez contaba con más diseños y él lo exponía como arte. Se fotografiaba, a veces disfrazado, aunque normalmente desnudo, y a veces practicando sexo.

En una época en la que Alemania estaba dividida, el muro de Berlín se estaba construyendo y el mundo se estaba recuperando de una guerra devastadora, Becker creó su propio universo.

Había leído acerca de una tribu de Borneo que tenía el ritual de perforarse la punta del pene y de llevar joyas en el agujero y quedó fascinado. Tardó dos años en entrenarse para soportar el dolor y una hora entera en reunir el valor para atravesarse la punta del pene con una aguja incandescente. Se hizo una sutura quirúrgica en el agujero y lo ensanchó hasta los 2,5 centímetros de diámetro. Cuando ya era anciano, esta era una de las historias favoritas de Becker.

A mediados de los 60, Becker se convenció de que tenía los testículos muy pequeños. “Me inyecté parafina”, cuenta en Liebe und Leid. Había oído que los médicos utilizaban parafina líquida para las operaciones estéticas, pero no sabía que la parafina podía extenderse por todo el cuerpo. Becker se inyectó cuatro litros a lo largo de los años, hasta que la parafina se acabó asentando en el pene y formó, en palabras de Becker, una segunda barriga.

Ya no podía practicar sexo con normalidad ni tener una erección. Era como si le hubiera desaparecido el pene en un bulto gigante de parafina.

“El pene me medía 18 centímetros, pero al final ya solo medía 6”, dice Becker en la película. Una vez acudió a un médico para que le quitara el bulto, pero ya era demasiado tarde, el tejido había absorbido la parafina. En vez de intentar ocultar su pene-barriga, se hizo más fotos que se convirtieron en la prueba de su experimento. El director de documentales Hervé Joseph Lebrun, que trabajó con Becker cuatro años, asegura que ese fue el momento en el que Becker se convirtió en un verdadero artista.

Becker no intentaba ocultar su deformidad y tampoco parecía importarle mucho lo que pensara la gente. Además, tenía bastante ego, incluso a los 92 años, cuando Lebrun le conoció. En 1998, Becker llamó a Lebrun, que por aquel entonces vivía en París. Había visto parte de su trabajo y le invitó a ir a Hamburgo.

“Tras nuestra primera conversación por teléfono, me mandó varias fotos de sí mismo en situaciones sadomasoquistas”, me cuenta Lebrun. “Eso fue lo primero que conocí de Albrecht. ¡Fue genial!”.

Así que Lebrun se desplazó hasta Hamburgo para conocerlo.

Albrecht vivía en una casa preciosa con jardín”, dice Lebrun acerca de su primer encuentro. La casa estaba llena de libros sobre tatuajes. Entonces Becker abrió un armario para compartir su impresionante colección de consoladores con él. Hablaron de fotografía, de sexo y de la guerra. “Escuché todas la historias que este hombre tan amable quiso compartir y empecé a admirarle”, dice Lebrun.

Él y Becker hacían fotos a diario. “Cada mañana, cuando se levantaba, quería crear algo nuevo”. Estuvieron colaborando cuatro años, hasta que Becker murió, el 22 de abril de 2002, mientras Lebrun estaba dando un discurso en su última exposición privada en Lyon.

Albrecht Becker no tenía familiares cercanos y legó parte de sus fotografías a Lebrun. El resto se las dejó al museo Schwules de Berlín, que se dedica a exponer cultura LGBT. “Lo echo de menos”, afirma Lebrun. “Era una luz brillante para mí y para toda la gente que le rodeaba”.

Tim Geyer https://ift.tt/2ND3VBc

No hay comentarios:

Publicar un comentario